«Estado eléctrico», la adaptación cinematográfica de la novela gráfica homónima de Simon Stålenhag, ha llegado a Netflix con un despliegue visual impresionante y un presupuesto que la convierte en la producción más cara de la plataforma. Dirigida por los hermanos Russo, conocidos por éxitos como «Avengers: Endgame», la película prometía una experiencia épica en el retrofuturismo de los años 90. Pero, ¿cumple con las expectativas?

La respuesta es compleja. Por un lado, encontramos elementos que destacan, como el diseño visual inspirado en la obra original de Stålenhag, y por otro, una narrativa que se queda corta frente a las posibilidades del material fuente.

Simon Stålenhag: el alma que no se tradujo al cine

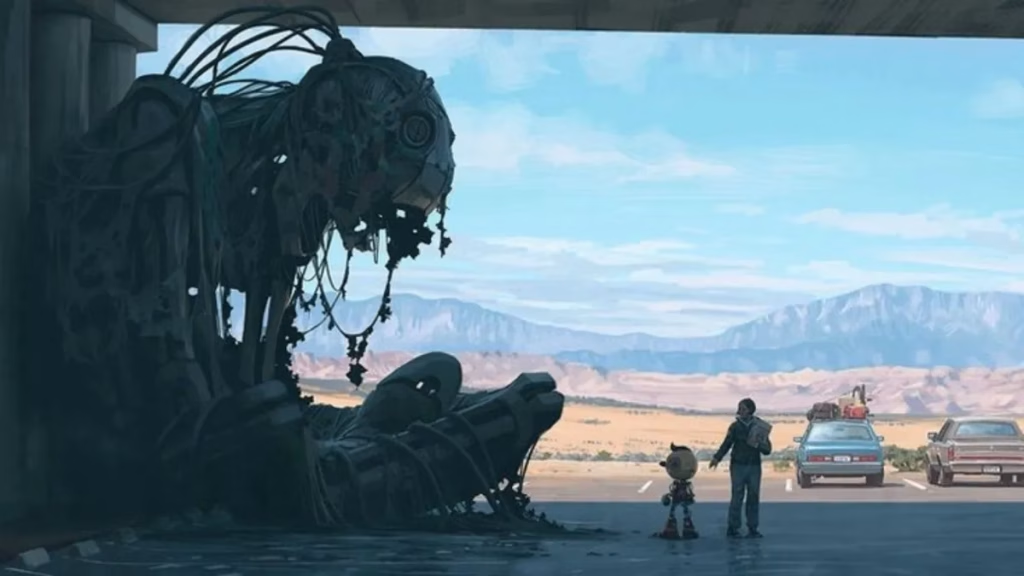

Simon Stålenhag es un artista sueco cuya obra ha revolucionado el género retrofuturista. Su novela gráfica «Estado eléctrico» (2018) retrata una América alternativa en la que los robots conviven con los humanos tras una rebelión fallida. Con un estilo visual que mezcla melancolía y tecnología decadente, Stålenhag logra crear una atmósfera única que invita a reflexionar sobre temas como la soledad, el abandono y las consecuencias del progreso.

Sin embargo, la película dirigida por los Russo parece haber diluido esa esencia. Aunque los diseños de los robots y paisajes son fieles al universo creado por Stålenhag, la profundidad emocional y filosófica de su obra se pierde en favor de una narrativa más convencional. La crítica ha señalado que el guion, escrito por Christopher Markus y Stephen McFeely, carece de la solvencia necesaria para capturar el espíritu inquietante del libro.

Los actores principales: ¿un reparto desaprovechado?

El elenco de «Estado eléctrico» es uno de sus puntos fuertes en teoría. Millie Bobby Brown interpreta a Michelle, una adolescente huérfana que emprende un viaje para encontrar a su hermano desaparecido. Su actuación es sólida, pero no logra trascender debido a las limitaciones del guion. Chris Pratt, quien da vida a Keats, un contrabandista que acompaña a Michelle en su travesía, cumple con su papel aunque sin aportar matices memorables.

Por otro lado, el talento detrás de las voces de los robots es impresionante: Anthony Mackie como Herman y Alan Tudyk como Cosmo destacan en sus interpretaciones vocales. Sin embargo, incluso este aspecto parece insuficiente para compensar las carencias narrativas del filme.

Un espectáculo visual sin alma

Si algo sobresale en «Estado eléctrico», es su apartado visual. Los diseños inspirados en Stålenhag son impresionantes y están perfectamente integrados con los efectos especiales. Los robots tienen personalidad y están cargados de detalles que evocan nostalgia y futurismo al mismo tiempo. Este aspecto demuestra el compromiso del equipo artístico con la obra original.

Pero aquí surge el problema principal: aunque visualmente atractiva, la película carece de un sentido de maravilla o profundidad emocional. El guion se siente más como una fórmula matemática que como una historia viva; algo que varios críticos han atribuido al enfoque excesivamente comercial de Netflix.

Luces apagadas en el retrofuturismo

«Estado eléctrico» es una película que brilla por momentos pero nunca alcanza su verdadero potencial. Aunque los diseños visuales son fieles al universo creado por Simon Stålenhag y el reparto cuenta con grandes nombres, la narrativa superficial impide que esta adaptación sea memorable. Es una muestra más de cómo un gran presupuesto no garantiza un buen producto final.

Para los fans del libro original, esta película puede resultar decepcionante; para quienes buscan entretenimiento ligero con toques retrofuturistas, puede ser suficiente. En cualquier caso, deja claro que adaptar obras tan ricas como las de Stålenhag requiere algo más que efectos especiales y estrellas reconocidas.

Debe estar conectado para enviar un comentario.