El 28 de abril de 2025, España, Portugal y parte de Europa vivieron un apagón eléctrico general que dejó a millones de personas sin luz, sin internet y, lo más inquietante, sin la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos. En un mundo hiperconectado, donde la dependencia del móvil y la red es absoluta, la experiencia fue un recordatorio brutal de nuestra fragilidad tecnológica. ¿Qué pasaría si mañana se repite? ¿Cómo podríamos mantenernos comunicados si el móvil y el WhatsApp dejan de funcionar? Vamos a explorar alternativas reales, desde apps que funcionan sin internet hasta la vieja radio, pasando por la tecnología mesh y las soluciones más analógicas. Prepárate para un viaje por la comunicación en tiempos de apagón, sin dramas, pero con los pies en la tierra.

Cuando el móvil se apaga, el gran vacío comunicativo

El apagón de abril de 2025 dejó claro que la infraestructura de telecomunicaciones es tan vulnerable como la eléctrica. Aunque durante los primeros minutos algunos pudieron enviar WhatsApps o hacer llamadas gracias a las baterías de respaldo de las antenas, la realidad se impuso rápido: una vez agotada la energía de emergencia, la red cayó como un castillo de naipes. Para que un mensaje llegue por WhatsApp, no basta con que tu móvil funcione; toda la cadena de nodos, antenas, servidores y cables debe estar operativa. Si una sola pieza falla, adiós a la comunicación digital.

En esas horas de desconcierto, muchos redescubrieron la importancia de la radio FM y de los teléfonos con chip de radio, que, conectados a unos sencillos auriculares, permitían al menos enterarse de lo que ocurría. Pero ¿y para hablar con la familia, los amigos, los vecinos? La sensación de aislamiento fue tan intensa como inesperada. El móvil, ese apéndice inseparable, se volvió un pisapapeles de lujo.

Las autoridades, desbordadas, recomendaron intentar las llamadas de emergencia (112) desde móviles de diferentes operadoras, buscando aprovechar cualquier resquicio de red disponible. Incluso se habilitaron líneas fijas alternativas y, en última instancia, se animó a la población a acudir físicamente a los centros de seguridad más cercanos si la comunicación era imposible. Un salto atrás en el tiempo, pero eficaz en situaciones extremas.

La clave que nos dejó el apagón: no podemos depender solo del móvil ni de internet. Si queremos estar preparados para el próximo corte, toca explorar alternativas, desde las más tecnológicas hasta las más analógicas.

Alternativas para comunicarse sin electricidad ni internet: del mesh al papel

La buena noticia es que existen opciones para mantener cierto nivel de comunicación incluso cuando la red cae. La mala: requieren preparación previa, algo de ingenio y, sobre todo, cambiar el chip mental de la inmediatez digital. Olvídate de los memes y los vídeos de gatos; aquí hablamos de mensajes básicos, cortos y, muchas veces, cara a cara.

Las apps que funcionan sin internet ni cobertura

En pleno siglo XXI, la tecnología mesh (red de malla) ha abierto una puerta interesante: permite que los móviles se conecten directamente entre sí usando Bluetooth o WiFi, formando una red local que no depende de antenas ni servidores. ¿Magia? No, física básica y software listo para la emergencia.

Entre las apps más destacadas está Briar, disponible en Android, que permite enviar mensajes cifrados a otros usuarios cercanos usando Bluetooth o WiFi directo. No necesitas cobertura, pero sí estar a pocos metros del destinatario. Ideal para comunicarse en un edificio, una comunidad o un campamento improvisado. La privacidad es máxima, ya que los mensajes no pasan por servidores y se almacenan solo en el dispositivo. Eso sí, olvídate de hablar con tu primo en la otra punta de la ciudad: el alcance es limitado. Briar es perfecta para grupos reducidos y situaciones de aislamiento extremo.

Otra opción es Bridgefy, que también utiliza Bluetooth para crear una red de malla entre usuarios. Su ventaja es que los mensajes pueden saltar de móvil en móvil, ampliando el alcance siempre que haya suficientes personas con la app instalada en la zona. Es como un teléfono roto digital, pero que funciona. La instalación es sencilla y sirve tanto para Android como para iOS, aunque la seguridad no es tan robusta como la de Briar. En un apagón, lo importante es que el mensaje llegue, aunque sea dando un rodeo.

Para los más techies, Meshtastic combina apps móviles con dispositivos de radiofrecuencia LoRa, permitiendo enviar mensajes a varios kilómetros de distancia sin depender de la red eléctrica ni de internet. Eso sí, requiere comprar hardware específico y tener ciertos conocimientos técnicos. La ventaja es su alcance y personalización; la desventaja, que no es una solución plug and play para la mayoría.

El viejo walkie-talkie nunca muere

Si hay un clásico de las emergencias, ese es el walkie-talkie. Los modelos modernos, con alcance de varios kilómetros y autonomía para días, pueden ser la salvación en un apagón prolongado. No requieren red, solo pilas o baterías cargadas. Su uso es sencillo, y permiten coordinar grupos, avisar de emergencias o simplemente mantener el contacto entre vecinos. En comunidades rurales o urbanizaciones, organizar una red de walkies puede marcar la diferencia.

La radio FM y el boca a boca, lo analógico resiste

Cuando todo lo digital falla, la radio FM sigue siendo la reina de la información. Muchos móviles incluyen chip de radio, aunque a veces está desactivado por el fabricante. Una radio portátil a pilas es un básico en cualquier kit de emergencia. Permite recibir información oficial, avisos y, en algunos casos, mensajes de la comunidad. Es comunicación unidireccional, pero en una crisis, saber qué ocurre es tan importante como poder hablar.

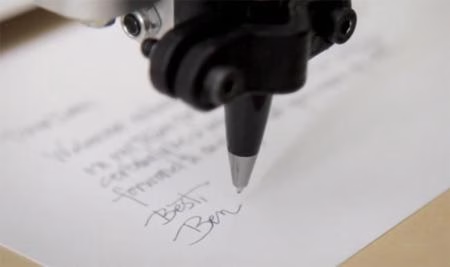

El boca a boca, el tablón de anuncios en el portal o la nota manuscrita en el parabrisas del coche recuperan protagonismo. Puede sonar arcaico, pero en ausencia de tecnología, la comunicación directa es la más fiable. Organizar puntos de encuentro, turnos de información o grupos de vigilancia vecinal puede ser vital.

¿Y los móviles por satélite?

Aunque en 2025 los móviles por satélite no son de uso común, existen y podrían ser una solución en escenarios extremos2. Estos dispositivos se conectan directamente con satélites de órbita baja, independientes de la red eléctrica terrestre. Suelen usarse en ámbitos militares, expediciones o zonas remotas, pero su precio y disponibilidad los alejan del gran público. Aun así, en el futuro podrían convertirse en una alternativa real para emergencias masivas, sobre todo si los proyectos de redes satelitales europeas avanzan.

Preparar el kit de comunicación de emergencia

La experiencia del apagón ha hecho que muchos reconsideren su preparación. Un kit básico debería incluir:

Una radio FM portátil con pilas de repuesto

Walkie-talkies con baterías cargadas

Un móvil antiguo con chip de radio activado

Apps como Briar o Bridgefy instaladas y configuradas

Una lista de contactos y direcciones en papel

Linternas, pilas y cargadores solares

No se trata de vivir en modo prepper, sino de asumir que la tecnología puede fallar y que un poco de previsión puede ahorrarnos sustos y angustias.

El papel de las autoridades y la comunidad

Durante el apagón, las autoridades reforzaron los servicios policiales y de emergencia, habilitando líneas alternativas y recomendando acudir a centros de seguridad en caso de incomunicación. La colaboración ciudadana y la calma fueron clave para evitar el caos. En situaciones así, seguir los canales oficiales de información, mantener la calma y colaborar con los vecinos es tan importante como tener el último gadget.

La prevención pasa también por exigir a las operadoras y a las administraciones que mejoren la autonomía de las infraestructuras críticas, con baterías de respaldo más potentes o generación solar en las antenas. No es solo una cuestión técnica, sino de resiliencia social.

¿Estamos preparados para el próximo apagón?

La pregunta que queda flotando tras el apagón de 2025 es incómoda: ¿estamos listos para vivir sin móvil ni internet durante horas o días? La respuesta, para la mayoría, es un rotundo no. Pero la buena noticia es que la preparación no es complicada ni cara. Basta con recuperar algunas costumbres olvidadas, instalar un par de apps y, sobre todo, hablar con los vecinos.

La tecnología mesh, los walkies y la radio son aliados inesperados en un mundo digital. No sustituirán al WhatsApp ni al TikTok, pero pueden marcar la diferencia entre el aislamiento y la conexión en una emergencia. La clave está en no dejarlo para mañana: instala las apps, compra la radio, habla con tu comunidad.

El apagón fue un aviso, no una condena. Si aprendemos la lección, la próxima vez estaremos menos perdidos y más conectados, aunque sea a la vieja usanza. Porque, al final, comunicar es mucho más que enviar un emoji: es estar ahí, aunque sea en la oscuridad.

Referencias

Xataka Android. (2025). El apagón dejó claro que no podemos depender de WhatsApp. Estas apps de mensajería funcionan incluso sin internet. Explica alternativas como Briar, Bridgefy y Meshtastic para comunicarse sin red.

Maldita Tecnología. (2025). Por qué las telecomunicaciones fallaron con el apagón eléctrico y cómo podríamos mejorar la resiliencia. Analiza la vulnerabilidad de la infraestructura y la opción de móviles por satélite.

El Faro de Ceuta. (2025). Cómo actuar en caso de un nuevo apagón eléctrico masivo. Detalla las medidas tomadas por las autoridades y las recomendaciones para la población.

Hipertextual. (2025). Briar: así es la app para enviar mensajes sin internet ni cobertura. Profundiza en el funcionamiento y limitaciones de Briar, una app clave en situaciones de emergencia.

Genbeta. (2025). España se ha quedado sin luz con un enorme apagón. Describe el impacto inicial y la recuperación progresiva de las telecomunicaciones tras el apagón.

Debe estar conectado para enviar un comentario.