Tiempo de lectura:

±12 minutos

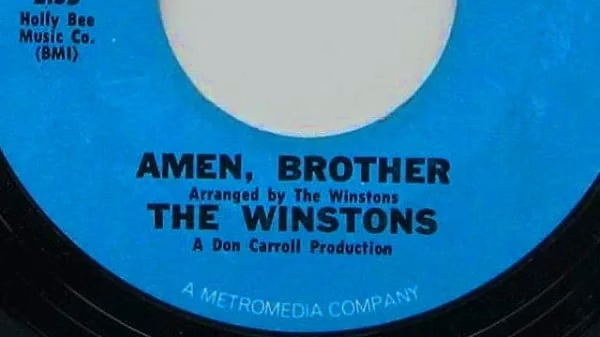

Para escuchar mientras lees:

¿Has oído hablar de los cúbits y te has quedado con cara de póker? Tranquilo, no eres el único. La palabra suena a ciencia ficción, pero es mucho más real y, sobre todo, mucho más revolucionaria de lo que parece. Si alguna vez te han contado que los ordenadores cuánticos pueden hacer magia, el secreto está aquí: en el cúbit. Pero, ¿qué es exactamente un cúbit y por qué todo el mundo habla de él como si fuera el Santo Grial de la tecnología? Vamos a desmontar el misterio y a explicarlo con palabras que no te hagan salir corriendo.

El origen del cúbit y por qué es tan especial

Para entender el cúbit, primero hay que imaginar el mundo digital clásico, ese que usamos a diario en nuestros móviles y ordenadores. Todo lo que ves en la pantalla, desde el meme más tonto hasta el vídeo más viral, está hecho de bits. Un bit es la unidad mínima de información y solo puede tener dos valores: 0 o 1. Así de simple. Todo lo demás es una combinación de ceros y unos, como si la realidad digital fuera un inmenso mosaico binario.

Ahora, entra en escena el cúbit, abreviatura de “bit cuántico”. El término lo propuso Benjamin Schumacher, un físico que, entre bromas y cafés, decidió bautizar así a la unidad mínima de información en el mundo cuántico. La diferencia con el bit clásico es tan radical que parece magia, pero es pura física: el cúbit puede ser 0, puede ser 1, ¡y puede ser ambos a la vez! ¿Cómo es posible? La clave está en la superposición, una de esas propiedades de la mecánica cuántica que hacen que los físicos se froten las manos y los ingenieros sueñen con ordenadores imposibles.

Imagina que lanzas una moneda al aire. Mientras gira, no es ni cara ni cruz, sino una mezcla de las dos. Solo cuando cae y la miras, se decide. Así funciona un cúbit: mientras no lo “miras” (es decir, mientras no lo mides), puede estar en una combinación de 0 y 1. Cuando lo mides, elige uno de los dos estados. Esta capacidad de estar “en ambos sitios a la vez” es lo que hace a los cúbits tan poderosos y tan diferentes de los bits clásicos.

Pero la historia no termina ahí. Los cúbits pueden entrelazarse, es decir, pueden formar parejas (o tríos, o grupos) en los que el estado de uno depende del estado del otro, aunque estén separados por kilómetros. Si mides uno, el otro “sabe” instantáneamente el resultado, como si tuvieran telepatía cuántica. Este fenómeno, llamado entrelazamiento cuántico, es tan extraño que Einstein lo llamaba “acción fantasmal a distancia”. Sin embargo, es real y se ha demostrado en laboratorio. Gracias a esto, los cúbits pueden trabajar en equipo de formas que los bits clásicos ni sueñan.

De la teoría a la práctica, cómo se construye un cúbit y por qué cuesta tanto

Vale, ya sabemos que el cúbit puede ser 0 y 1 a la vez, y que puede entrelazarse con otros cúbits para hacer cosas increíbles. Pero, ¿cómo se hace un cúbit? ¿Es un chip, una partícula, una onda, una idea loca? La respuesta corta: puede ser muchas cosas. La respuesta larga: cualquier sistema cuántico que tenga dos estados bien definidos puede ser un cúbit. Y aquí es donde la imaginación (y la tecnología) se ponen a prueba.

Hay cúbits hechos con átomos atrapados por láseres, con electrones en nanoestructuras llamadas puntos cuánticos, con circuitos superconductores que funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto, con espines de electrones en diamantes… La lista es larga y cada método tiene sus ventajas y sus pesadillas técnicas. Algunos son muy estables pero difíciles de fabricar en masa, otros son fáciles de escalar pero se “despistan” con el mínimo ruido. Por ejemplo, los cúbits de iones atrapados se manipulan con láseres ultrafinos, mientras que los de circuitos superconductores usan microondas y requieren neveras gigantescas que enfrían todo casi hasta el cero absoluto.

¿Por qué tanto lío? Porque los cúbits son delicados. Cualquier interacción con el entorno puede hacerles perder su “magia cuántica” y convertirse en simples bits clásicos. Este fenómeno se llama decoherencia y es el gran enemigo de la computación cuántica. Para evitarlo, los laboratorios parecen más quirófanos que fábricas de ordenadores: todo se aísla, se enfría, se protege. Aun así, los cúbits actuales solo pueden mantener su estado cuántico durante milisegundos o, con suerte, unos pocos segundos. Por eso, construir ordenadores cuánticos grandes y fiables es uno de los mayores retos tecnológicos del siglo.

Pero la cosa no acaba en fabricar cúbits. Hay que conectarlos, hacer que “hablen” entre sí, que procesen información sin perder la coherencia. Aquí entra en juego la corrección de errores cuánticos. A diferencia de los bits clásicos, que se pueden leer y copiar sin problemas, medir un cúbit puede destruir su estado. Así que los ingenieros han inventado formas de “esconder” la información de un cúbit lógico en varios cúbits físicos, usando códigos como el de Shor. Es como guardar un secreto entre varios amigos, de modo que aunque uno olvide su parte, el grupo puede recuperarlo. Pero esto requiere muchos más cúbits y un control técnico casi obsesivo.

La visualización matemática del cúbit también es peculiar. Se representa como un vector en un espacio complejo bidimensional, y todos los estados posibles se pueden dibujar en la llamada esfera de Bloch. Imagina una esfera donde cada punto representa un estado puro del cúbit. El interior de la esfera sirve para los llamados estados mezcla, cuando no sabemos exactamente en qué estado está el cúbit. Esta representación ayuda a los físicos a entender y manipular los cúbits, aunque a los profanos nos suene a arte abstracto.

El futuro cuántico, por qué el cúbit puede cambiarlo todo

Ahora que ya no te suena a chino eso de “cúbit”, toca la pregunta del millón: ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué invertir millones en una tecnología que parece tan frágil y complicada? La respuesta está en el potencial de la computación cuántica. Los ordenadores cuánticos, alimentados por cúbits, pueden procesar información de formas que los ordenadores clásicos ni imaginan. Gracias a la superposición y el entrelazamiento, pueden explorar muchas soluciones a la vez, lo que les permite resolver ciertos problemas en segundos que a los superordenadores clásicos les llevarían millones de años.

Por ejemplo, la factorización de números gigantes (clave para la criptografía actual) es un juego de niños para un ordenador cuántico suficientemente grande. Simular moléculas complejas, diseñar nuevos materiales, optimizar rutas, predecir el clima con precisión brutal… Las aplicaciones son casi infinitas. Eso sí, no esperes que tu portátil cuántico llegue mañana: la tecnología aún está en pañales, aunque avanza a pasos de gigante. En 2019, IBM presentó el primer ordenador cuántico comercial, el IBM Q System One, y desde entonces la carrera no ha parado.

El camino no está exento de desafíos. Los cúbits necesitan ser más estables, más fáciles de fabricar y más baratos. Hay que mejorar los algoritmos, los sistemas de corrección de errores, la integración con tecnologías clásicas. Pero la revolución ya ha empezado. Cada avance, cada cúbit añadido, acerca un poco más ese futuro en el que la computación cuántica dejará de ser un experimento de laboratorio y se convertirá en una herramienta cotidiana, tan normal como hoy lo es el wifi o el GPS.

En resumen, el cúbit es mucho más que una palabra rara: es la pieza clave de una revolución tecnológica que puede cambiar la ciencia, la industria y, quién sabe, hasta la forma en que entendemos el universo. No es magia, es física cuántica. Y aunque aún queda mucho por hacer, entender qué es un cúbit es el primer paso para no quedarse atrás en la próxima gran ola digital.

Referencias

- Schumacher, B. (1995). Quantum coding. Physical Review A, 51(4), 2738–2747.

Benjamin Schumacher introduce el término cúbit y describe la compresión de información cuántica, sentando las bases conceptuales de la información cuántica. - Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press.

Obra de referencia sobre computación cuántica, explica en profundidad la teoría y la práctica de los cúbits y sus aplicaciones. - Preskill, J. (2018). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2, 79.

Analiza el estado actual de la computación cuántica, los retos técnicos de los cúbits y las perspectivas de futuro. - Feynman, R. P. (1982). Simulating physics with computers. International Journal of Theoretical Physics, 21(6/7), 467–488.

Feynman plantea la idea de simular sistemas físicos con ordenadores cuánticos, anticipando la importancia de los cúbits. - Ladd, T. D., Jelezko, F., Laflamme, R., Nakamura, Y., Monroe, C., & O’Brien, J. L. (2010). Quantum computers. Nature, 464(7285), 45–53.

Revisión sobre las tecnologías de cúbits, sus implementaciones físicas y los desafíos para construir ordenadores cuánticos escalables.

Debe estar conectado para enviar un comentario.