Tiempo de lectura:

±8 minutos

Para escuchar mientras lees:

Acabamos de disfrutar de una auténtica joya del cine clásico estadounidense que, pese a sus más de setenta años, mantiene una frescura narrativa sorprendente. «El caso 880» (Mister 880, 1950) representa mucho más que una simple película policíaca: es una reflexión profunda sobre la humanidad, la supervivencia y las paradojas del sistema de justicia estadounidense de mediados del siglo XX.

La maestría de un relato basado en hechos reales

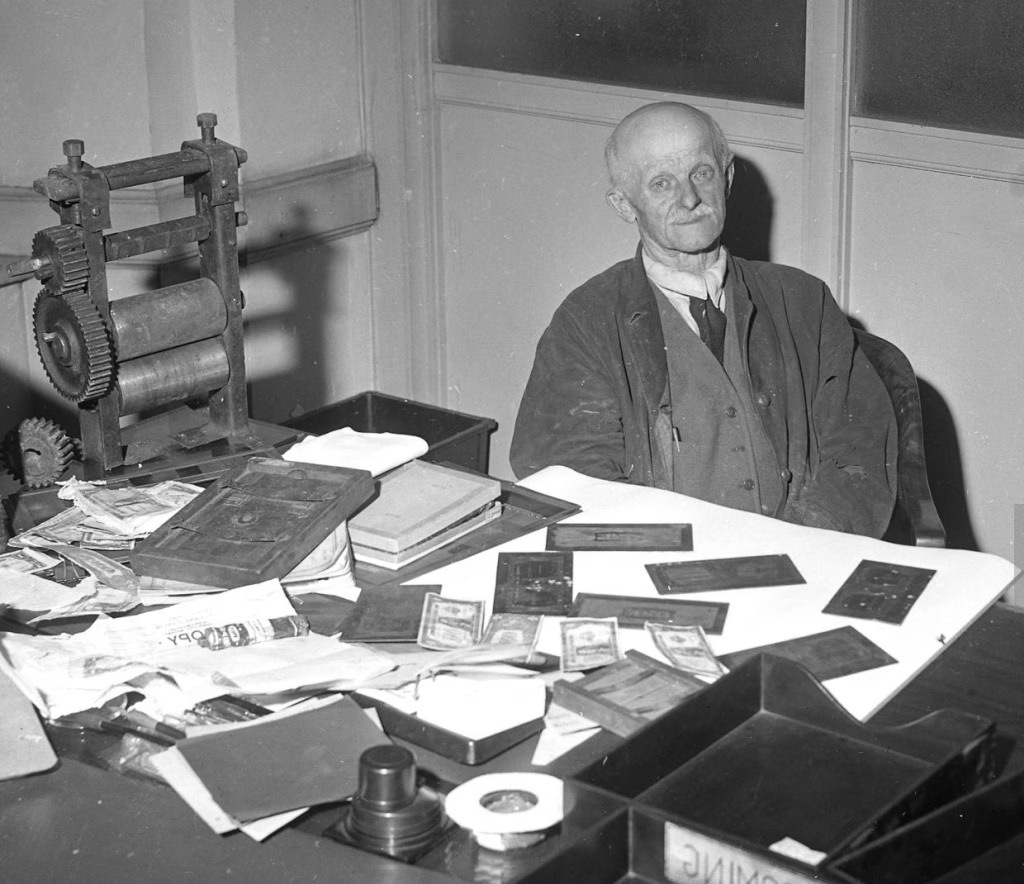

Lo que más nos ha fascinado de esta producción dirigida por Edmund Goulding es su capacidad para transformar una historia real extraordinaria en una fábula cinematográfica conmovedora. La película se basa en el caso auténtico de Emerich Juettner, conocido por el alias Edward Mueller, un anciano austriaco que durante una década completa, entre 1938 y 1948, logró eludir al Servicio Secreto estadounidense falsificando billetes de un dólar. La genialidad del personaje real residía precisamente en la aparente simplicidad de su método: nadie examina con detenimiento un billete de tan poco valor, por muy defectuosa que sea su falsificación.

El guionista Robert Riskin, colaborador habitual de Frank Capra en obras maestras como «Sucedió una noche» y «Vive como quieras», supo extraer de un artículo periodístico de St. Clair McKelway publicado en The New Yorker la esencia dramática y humana de esta historia singular. Riskin, ganador del Oscar y maestro en el arte de crear fábulas estadounidenses con trasfondo social, logra aquí uno de sus trabajos más sutiles y emotivos.

Un casting perfecto al servicio de la narración

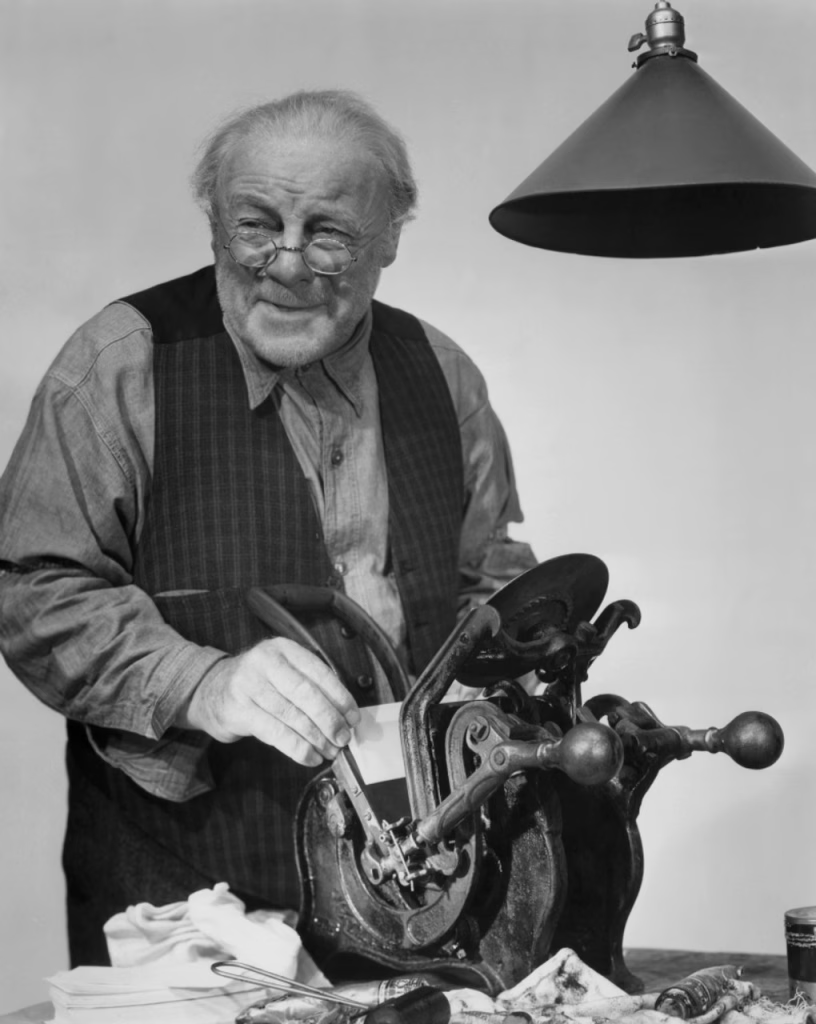

Edmund Gwenn entrega una interpretación absolutamente magistral como William «Skipper» Miller, el entrañable falsificador. Su actuación, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto y un Globo de Oro, construye un personaje que trasciende los estereotipos del cine de género. Gwenn, quien sustituyó a Walter Huston tras su fallecimiento, logra transmitir la bondad innata y la ingenuidad de un hombre que falsifica dinero no por codicia, sino por pura necesidad de supervivencia.

Burt Lancaster, en uno de sus papeles menos característicos pero igualmente efectivo, interpreta al agente Steve Buchanan con una mezcla perfecta de determinación profesional y creciente comprensión humana. Su evolución como personaje refleja la propia transformación del espectador, que pasa de ver al falsificador como un criminal a comprenderlo como un ser humano en circunstancias desesperadas. Dorothy McGuire completa el triángulo protagonista con su habitual elegancia, aportando el elemento romántico sin que este eclipse la verdadera historia.

Una dirección que combina géneros con maestría

Edmund Goulding demuestra una vez más su versatilidad como realizador, combinando elementos del thriller policíaco, la comedia romántica y el drama social con una habilidad extraordinaria. El director británico, artífice de obras tan diversas como «Grand Hotel» y «Nightmare Alley», encuentra en esta historia el equilibrio perfecto entre entretenimiento y reflexión. Su capacidad para extraer lo mejor de sus intérpretes se evidencia en cada secuencia, especialmente en aquellas donde Gwenn tiene protagonismo, caracterizadas por una emotividad que roza la perfección.

La fotografía de Joseph LaShelle, siempre excelente, consigue crear una atmósfera que oscila entre el realismo policíaco característico de la 20th Century Fox y la calidez doméstica de los espacios íntimos del protagonista. Esa dualidad visual refuerza el contraste temático entre el mundo oficial de la investigación y la realidad cotidiana del falsificador.

Lo que más nos ha impresionado es cómo Goulding evita los clichés del género policíaco tradicional. En lugar de presentarnos una persecución trepidante entre el bien y el mal, nos ofrece una meditación sobre la naturaleza de la justicia y la supervivencia humana. La película funciona como una fábula capriana, recordando las mejores obras de Frank Capra en su capacidad para encontrar lo extraordinario en lo cotidiano y lo heroico en lo aparentemente insignificante.

Referencias

- Decine21. (s.f.). El caso 880 – Película – 1950 – Crítica | Reparto. Curiosa película sobre un singular falsificador de billetes de un dólar, le proporcionó a Edmund Gwenn una merecidísima nominación al Oscar como actor de reparto. [https://decine21.com/peliculas/el-caso-880–10638]

- FilmAffinity. (2024). El caso 880 (1950). Comedia dramática estadounidense dirigida por Edmund Goulding, basada en hechos reales sobre un falsificador que eludió al Servicio Secreto durante una década. [https://www.filmaffinity.com/es/film898041.html]

- IMDb. (2025). El caso 880. Drama romántico americano de 1950 protagonizado por Burt Lancaster, Dorothy McGuire y Edmund Gwenn, nominado a 1 premio Oscar. [https://www.imdb.com/es/title/tt0042742/]

- McKelway, S.C. (1950). True Tales from the Annals of Crime & Rascality. Colección de artículos periodísticos para The New Yorker que incluye la historia real que inspiró la película Mister 880. [https://en.wikipedia.org/wiki/St._Clair_McKelway]

- Wikipedia. (2005). Mister 880. Artículo enciclopédico sobre la película de 1950 basada en la historia real de Emerich Juettner, falsificador que eludió a las autoridades durante diez años. [https://en.wikipedia.org/wiki/Mister_880]

Debe estar conectado para enviar un comentario.